- 一般財団法人カケンテストセンター

- 試験を探す

- 機能性評価

- 快適機能(暖かさ/爽やかさ)

- 光吸収発熱性試験(JIS L 1926)

光吸収発熱性試験(JIS L 1926)

概要

光によって発熱する生地に対し、光を照射した時の温度変化を測定する試験です。炭化ジルコニウムや酸化チタン化合物など、繊維に練り込まれた物質が光を効率よく吸収し、光の放射熱を熱エネルギーに変換することで暖かくなります。この機能は「光吸収発熱性」と呼びます。

目的

日光を吸収して発熱する生地の評価が目的です。これら生地は、特に屋外で着用する冬物衣料などに使用されます。

試験対象品

- ゴルフウェア

- フィッシングウェア

- トレッキングウェア

- ジャケット類

- パンツ類

- コート類

試験方法

JIS L 1926

概要

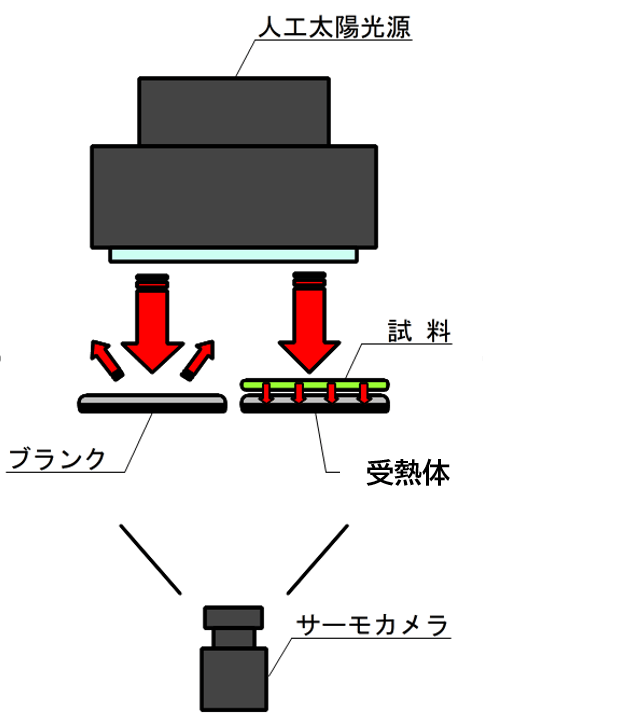

光源に、人工太陽光を使用することが特徴です。

試験方法

- 試料裏面に受熱体を接触させて配置し,試料が光を吸収して発した熱を受熱体に吸収(伝導)させます。

- 光を照射して30 分後の試料を装着した受熱体と、裸の受熱体(ブランク)、ぞれぞれの上昇温度を測定します。

- 次の式で光吸収発熱温度差を求めます。

ΔT=⊿Ts-⊿Tb

ΔT:光吸収発熱温度差(℃)

ΔTs:試料の平均上昇温度 (℃)

ΔTb:ブランクの平均上昇温度 (℃)

|

|

|

| 光吸収発熱性試験装置 | 装置モデル図 |

試験結果例

| 試験項目 | 試験結果 | |

|---|---|---|

|

光吸収発熱温度差 (ΔT) |

対照品 | 13.7℃ |

| 光吸収発熱素材 | 17.1℃ | |

| 試験方法: | JIS L 1926 |