- 一般財団法人カケンテストセンター

- 試験を探す

- 分析

- 混用率

- 繊維混用率試験(JIS L 1030-2-2/ 2-3/ 2-6)

繊維混用率試験(JIS L 1030-2-2/ 2-3/ 2-6)

概要

「混用率試験」とは、「糸や生地に含まれる繊維組成の割合」を調べるものです。JIS L 1030-2では、繊維の種類が1種類以上の繊維製品における混用率試験方法として規定されています。この試験方法を用いて、毛100%や綿65.1%ポリエステル34.9%などの結果が得られます。

混用率試験を実施する前にJIS L 1030-1「繊維鑑別」を実施し、糸や生地にどのような繊維の種類が含まれているかを調べる必要があります。

目的

試験対象品

- 糸

- 生地

- 繊維製品

概要

試験方法

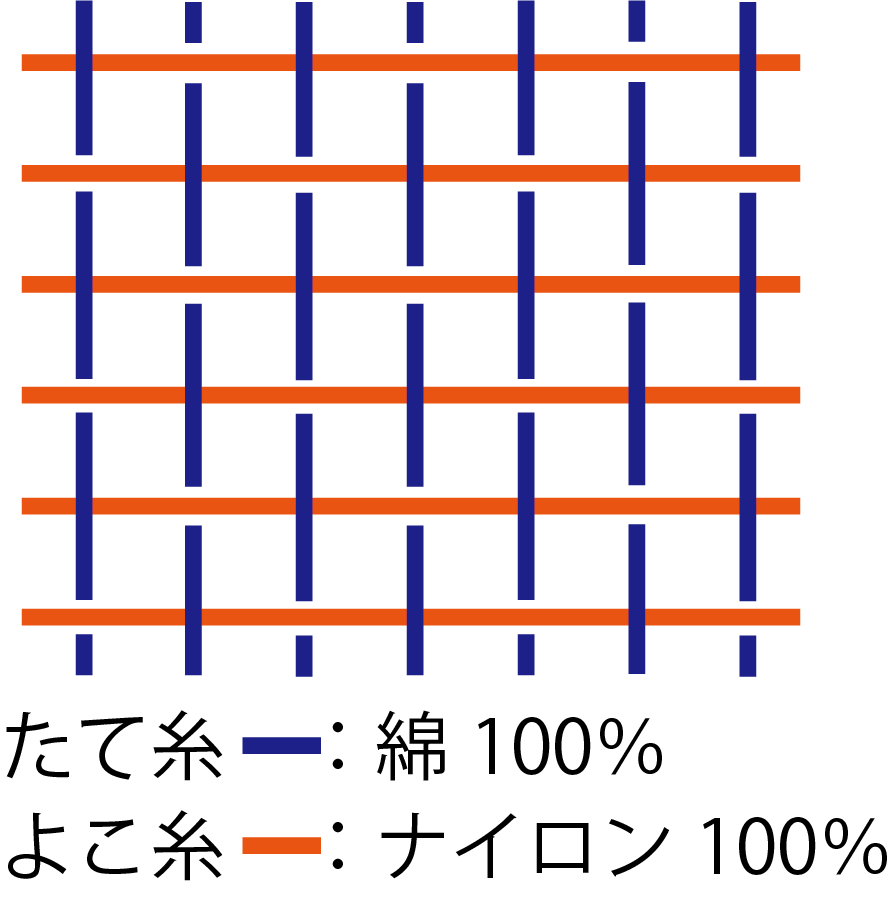

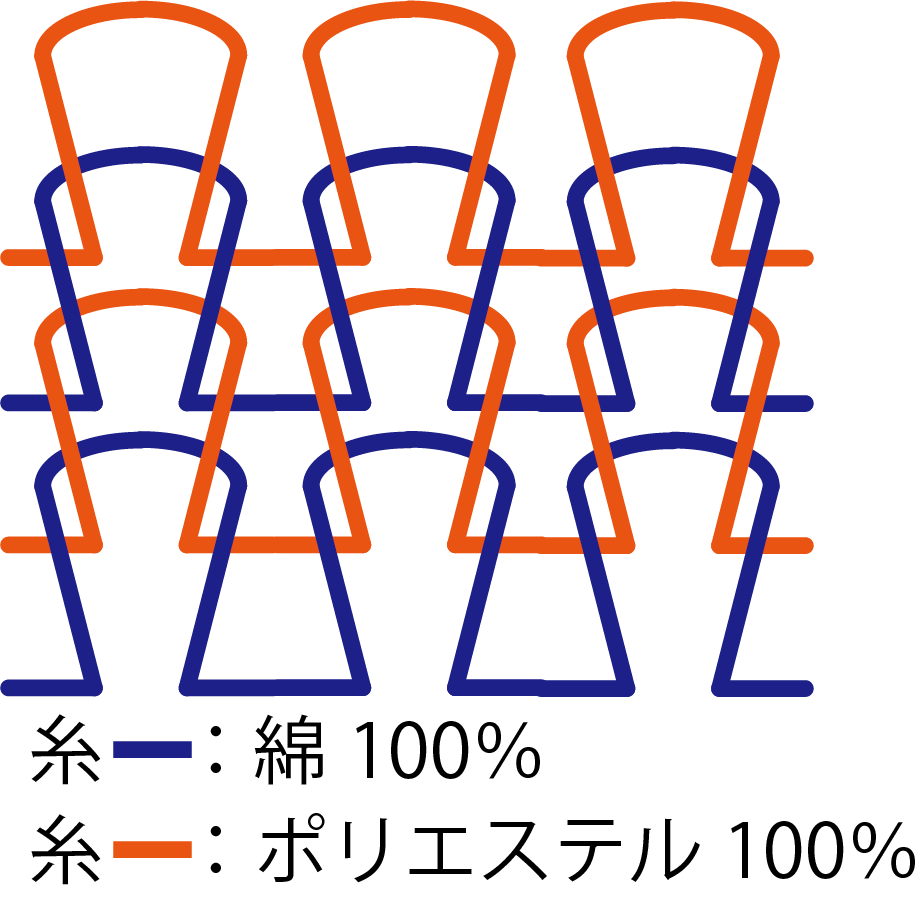

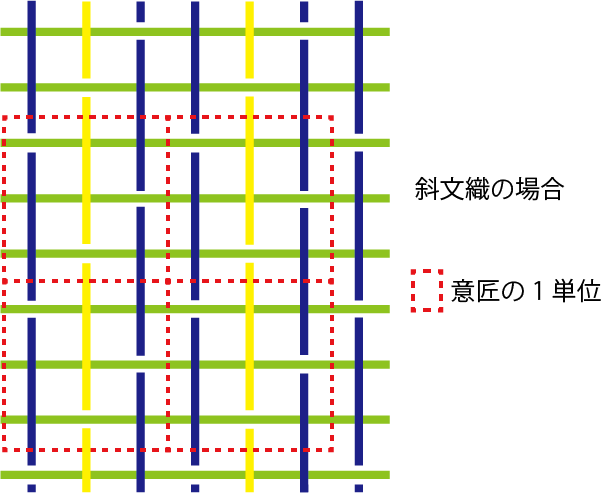

交織(こうしょく)などの織物のたて糸、よこ糸がそれぞれ単一の異なる繊維で使用されている場合や、交編(こうへん)などの編物の糸がそれぞれ異なる繊維で使用されている場合などに適用します。(下図参照)

|

|

|

| 交織 | 交編 |

- 試料の採取

- 意匠の1単位で1g以上をN=2採取します。

- 意匠の1単位で1g以上をN=2採取します。

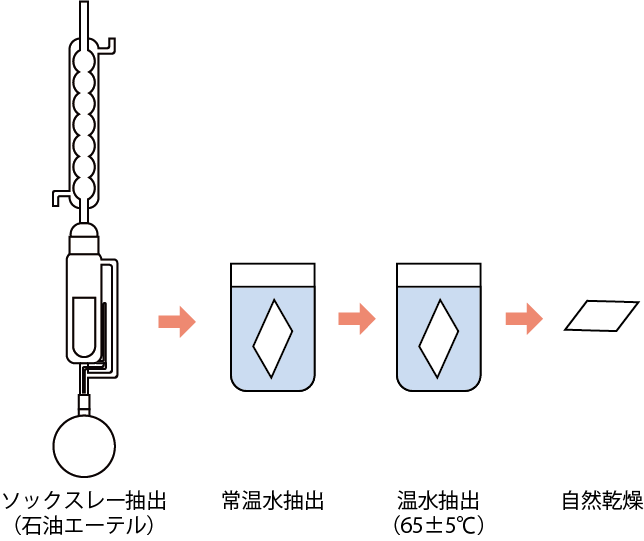

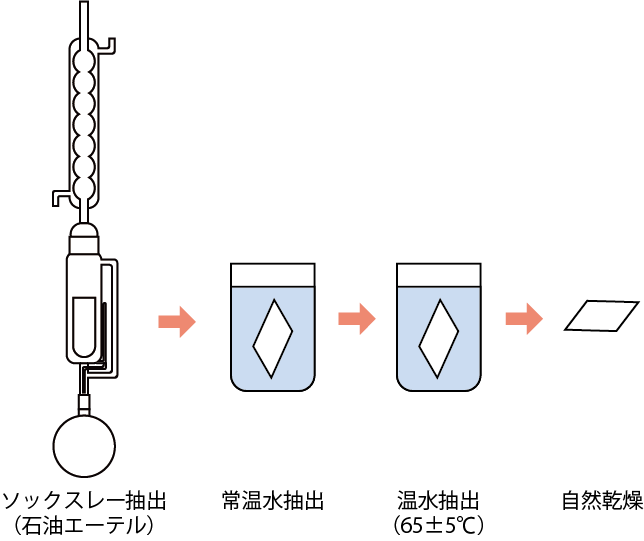

- 前処理(非繊維物質の除去)

- ソックスレー抽出装置を用いて、試料を石油エーテルで抽出します。

- 抽出後、常温水で浸漬し、さらに65±5℃で温水浸漬を行います。

- 水分を脱液後、自然乾燥します。

- 石油エーテルまたは水で非繊維物質を除去できない場合は、別の定められた方法で除去することも可能です。

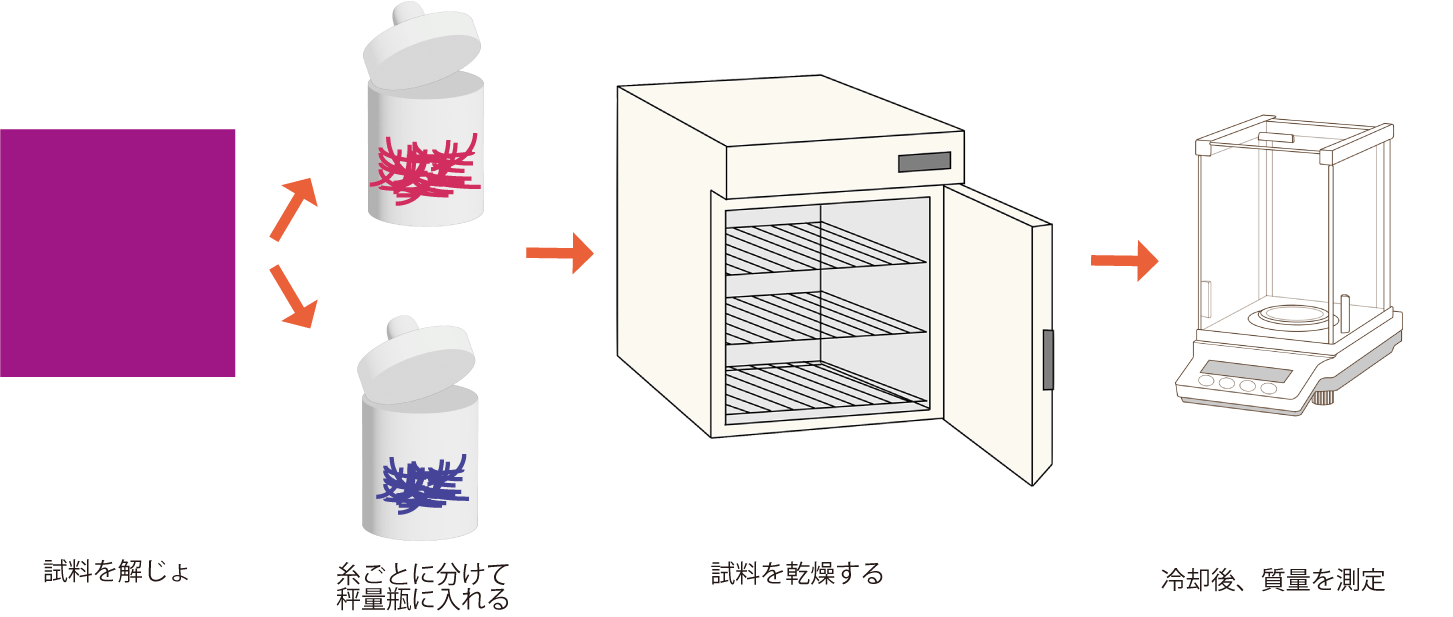

- 試験操作

- 交織の場合では、たて糸とよこ糸をほぐして(解じょして)たて糸とよこ糸それぞれに分けて、秤量瓶に入れます。

- 交編の場合では、糸をほぐして同じ種類の糸をそれぞれに分けて、秤量瓶に入れます。

- 熱風乾燥機で恒量になるまで乾燥します。

- 質量計でそれぞれの糸の絶乾質量を測定します。

- 絶乾質量に公定水分率を掛けてそれぞれの繊維の正量混用率を求めます。

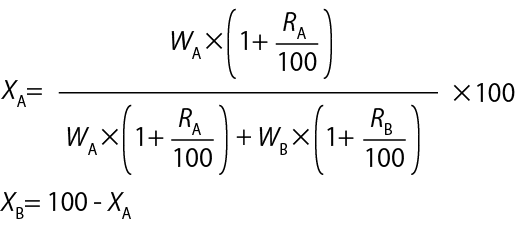

【2種類の繊維混用の場合の算出方法】

XA:A繊維の正量混用率(%)

XB:B繊維の正量混用率(%)

WA:A繊維の絶乾質量(g)

WB:B繊維の絶乾質量(g)

RA:A繊維の公定水分率(%)

RB:B繊維の公定水分率(%)

試験結果例

| 試験項目 | 試験結果 |

|---|---|

| 正量混用率 |

ナイロン 50.3% 綿 49.7% |

補足

公定水分率について

家庭用品品質表示法 繊維製品品質表示規程にて繊維組成を表示する際は、混用率試験において、維製品品質表示規程に示されている水分率を用いた質量から算出することとなっています。下表にその一例を示します。

| 繊維名 | 公定水分率 |

|---|---|

| 綿 | 8.5% |

| 麻及び絹 | 12.0% |

| 毛 | 15.0% |

| ナイロン | 4.5% |

| ポリエステル | 0.4% |

| アクリル | 2.0% |

正量混用率について

繊維の絶乾質量に公定水分率を掛け合わせ、水分を加味して算出した混用率を「正量混用率」といいます。

概要

試験方法

2種類以上の繊維を混用した糸や生地などで、その内の1種の繊維のみを特定の薬品を用いて溶解し、残った繊維の質量を求めます。この操作を繰り返し行い、溶解後の質量からそれぞれの繊維の割合を算出して混用率を求める方法です。

綿とポリエステルが混紡された紡績糸を用いた生地の溶解法の概要を説明します。

- 試料の採取

- 意匠の1単位で1g以上をN=2採取します。

- 前処理(非繊維物質の除去)

- ソックスレー抽出装置を用いて、試料を石油エーテルで抽出します。

- 抽出後、常温水で浸漬し、さらに温水浸漬を行います。

- 水分を脱液後、自然乾燥します。

- 石油エーテルまたは水で非繊維物質を除去できない場合は、別の定められた方法で除去することも可能です。

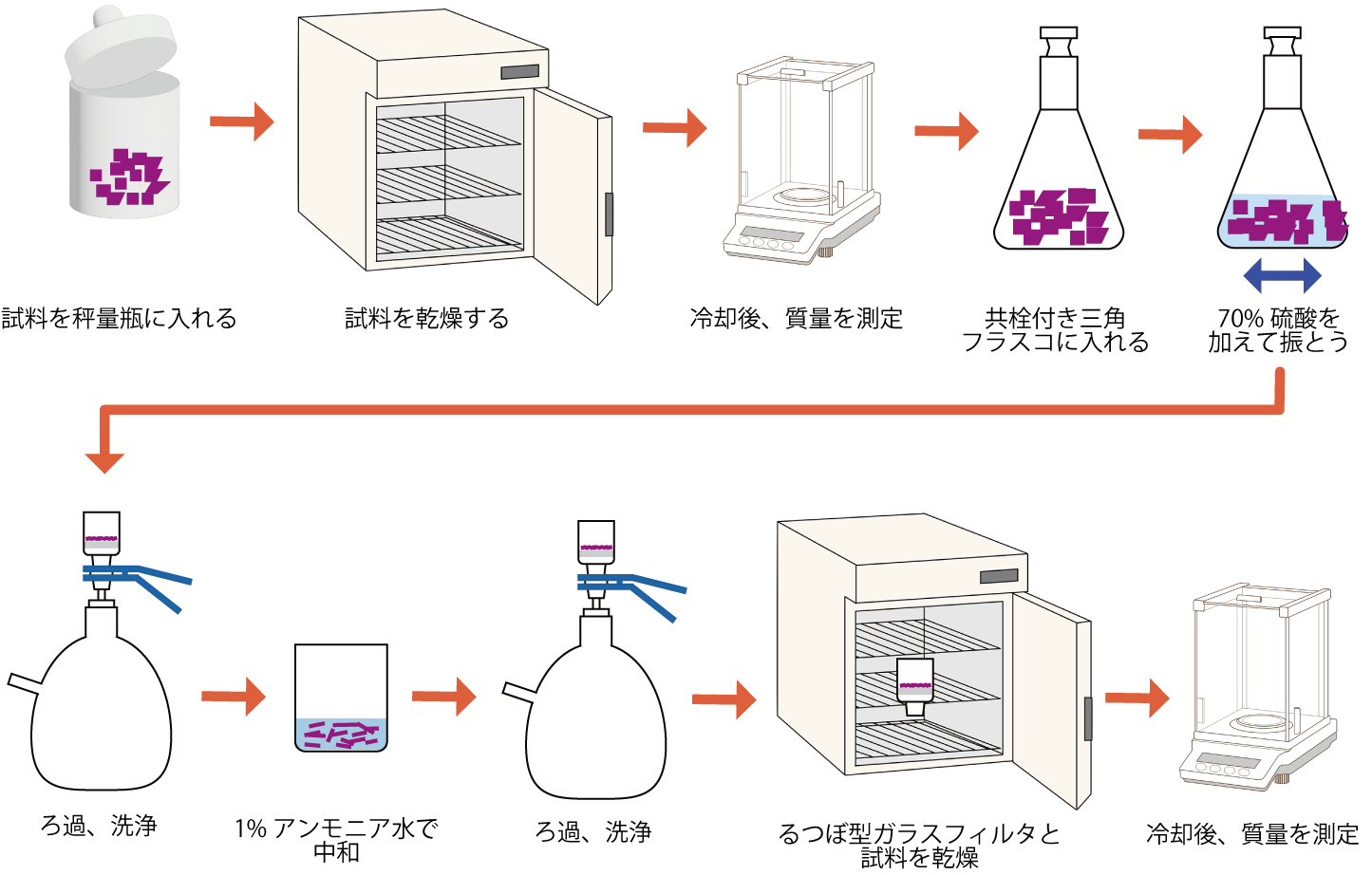

- 溶解試験方法

- 前処理後の試料を適当な大きさに切断して約1g取り、秤量瓶に入れて105±2℃で処理し絶乾質量を求めます。

- ガラス共栓付きの容量200mL以上の三角フラスコに試料を移します。

- 23~25℃の70%硫酸約100mLを三角フラスコに加え、栓をした後10分間以上振とうします。この時、綿が溶解しポリエステルが残留します。

- 溶け残ったポリエステルを秤量したるつぼ形ガラスフィルタで吸引ろ過し、70%硫酸および水で洗浄します。

- 洗浄後、溶け残ったポリエステルを容量100mL以上のガラスビーカーに移し、約1%アンモニア希釈液を約50mL加え中和します。

- 中和後、るつぼ形ガラスフィルタに移し吸引ろ過し、水で洗浄します。

- 溶け残ったポリエステル及びるつぼ形ガラスフィルタを乾燥、冷却後、秤量します。

- 溶け残ったポリエステル及び溶解した綿の絶乾質量に公定水分率を掛けて、それぞれの繊維の正量混用率を求めます。

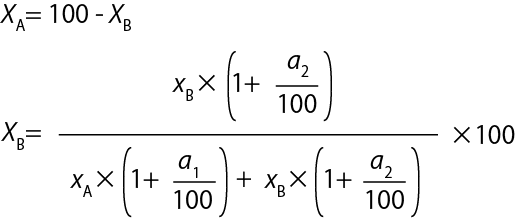

【綿とポリエステル混用の算出方法】

XA:溶解分繊維Aの正量混用率(%)

XB:残留繊維Bの正量混用率(%)

xA:溶解分繊維Aの絶乾質量(g)

xB:残留繊維Bの絶乾質量(g)

a1:溶解分繊維Aの公定水分率(%)(綿の場合、8.5)

a2:残留繊維Bの公定水分率(%)(ポリエステルの場合、0.4)

試験結果例

| 試験項目 | 試験結果 |

|---|---|

| 正量混用率 |

綿 65.3% ポリエステル 34.7% |

補足

意匠の1単位とは?

織編物の組織において、糸使いによりデザイン性を作り(例:ギンガムチェックなど)、その最小の組織単位のことです。生地のリピートとも呼ぶことがあります。

薬品による残留分の補正について

溶解法では、繊維に適した薬品を用いて順次溶解していく方法ですが、残留した繊維がその薬品によってわずかながら溶解することがあり、そのために「補正係数」をもちいて算出することが決められています。例えば、綿とレーヨンの混用の場合、60%硫酸法を用い、レーヨンは溶解し、綿が残留分となります。しかし、綿が60%硫酸でわずかに溶解するため、綿の絶乾質量に補正係数1.03(精錬漂白していない綿の場合)を掛けて補正した後、正量混用率を算出します。

概要

試験方法

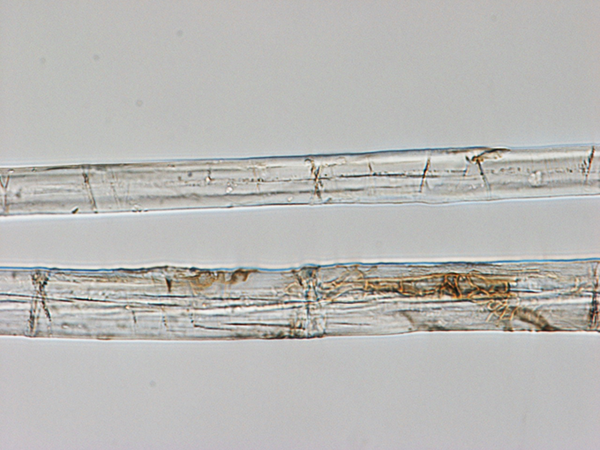

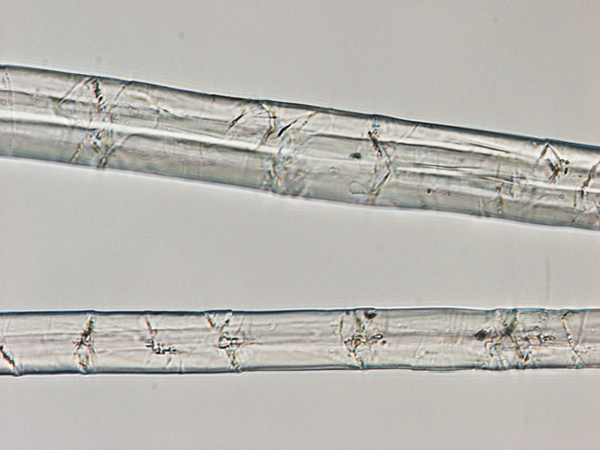

解じょ法および溶解法で適用できない繊維混用品に適用します。例えば、綿と麻の混紡糸などがあります。光学顕微鏡を用いて、目視により綿と麻の外観の違いを判別して数を数えます。

- 試験片の作成

- ミクロトームにより繊維を細かく裁断します。

- スライドガラス上に、流動パラフィンを混合した繊維片を載せ、カバーグラスで覆ったものを試験片とします。

- 繊維の判別

- 繊維の外観により、綿もしくは麻を判別し、合計1000本以上行います。

- 同様に綿および麻の繊維直径を、それぞれ100本以上測定します。

綿 麻(亜麻・リネン) 麻(苧麻・ラミー)

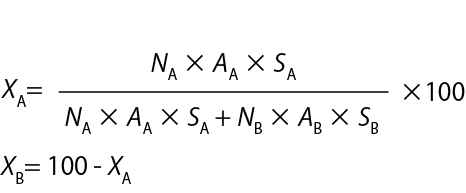

【2種類の繊維混用品の場合の算出方法】

XA:A繊維の絶乾混用率(%)

XB:B繊維の絶乾混用率(%)

NA:A繊維の本数(個数)

NB:B繊維の本数(個数)

AA:A繊維の平均断面積

AB:B繊維の平均断面積

SA:A繊維の密度(g/cm3)

SB:B繊維の密度(g/cm3)

試験結果例

| 試験項目 | 試験結果 |

|---|---|

| 正量混用率 |

綿 55.2% 麻 44.8% |

試験方法:JIS L 1030-2-6

| 試験項目 | 試験結果 |

|---|---|

| 絶乾混用率 |

綿 56.0% 麻 44.0% |

試験方法:JIS L 1030-2-6