- 一般財団法人カケンテストセンター

- 財団情報

- 事業内容

- サステナブルサポート

- SuMPO EPD取得支援

【徹底解説】SuMPO EPDとは?

~取得の流れから費用まで~

公開日:2025年4月25日 最終更新日:2025年10月1日

SuMPO EPD取得を検討する中で、こんなお悩みはありませんか?

- LCA算定の専門知識を持つ人材が社内にいない。

- そもそも何から手をつければいいか分からない。

- PCRの解釈が難しく、自社製品への適用が判断できない。

もし1つでも当てはまる方は、ぜひ本ページを最後までご覧ください。

本ページを読めば分かること

- EPDの基本

- SuMPO EPD取得までの具体的な流れ

- 貴社の状況に合わせた最適なサポート内容

目次

1 EPD(Environmental Product Declaration)とは?

EPD(環境製品宣⾔)とは、製品の環境情報を開示する仕組みです。LCA(ライフサイクルアセスメント)手法を用いて製品の環境情報を定量化し、その結果を第三者のLCA専門家が検証します。これにより、透明性と公平性が担保された情報開示が可能です。近年、製品の環境情報開示にLCAを活用する企業が増えており、EPDはこの需要に応える有効な手段です。

EPDの活用例(メリット)

EPDの活用例(メリット)として、下記が挙げられます。

- 秘密情報を守りながら、第三者検証済みの透明性の高いLCA情報(一次データ)として、取引先に提供できます。

- 特に欧米では、公共調達や、「LEED(建築分野)」「EPEAT(電子電気分野)」等の認証制度でEPD活用が進んでいます。

EPDはISOに規程された環境ラベル

国際標準であるISOには3種類の「環境ラベル」が規程されています。環境ラベルとは、製品の環境情報を受け手に伝えるツールです。

EPDはISO 14025(Environmental labels and declarations - Type III environmental declarations−Principles and procedures:環境ラベル及び宣言 - タイプⅢ環境宣言−原則及び手順)に基づき、製品の環境情報(LCA結果)を第三者が検証して開示する環境ラベルです。

ISOに規程された環境ラベルの比較表

| 環境ラベル種 | 規格 | 概要 | 日本国内の例 |

|---|---|---|---|

| 自己宣言 | ISO 14021 | 各事業者が独自指標に基づき自己主張を行う | 各社の自己宣言 |

| Ecolabel | ISO 14024 | ある基準に合格していることを証明 | エコマーク |

| EPD | ISO 14025 | 製品の定量的環境情報(LCA結果)を検証して開示 | SuMPO EPD |

日本国内のEPDは「SuMPO EPD」

ISO 14025に準拠し運営されるEPDのプログラムは、世界で30以上あります。日本では、一般社団法人サステナブル経営推進機構(通称:SuMPO)が、国内唯一のEPDプログラム(SuMPO環境ラベルプログラム)運営機関です。SuMPO環境ラベルプログラムは、歴史あるプログラムであり、世界で2番目に長い運営実績を持ちます。SuMPO環境ラベルプログラムのEPDは、2024年に名称変更があり、「エコリーフ」から「SuMPO EPD」に刷新されました。

2 EPDの特徴

なぜ、EPDは透明性の高い製品環境情報と言えるのでしょうか?

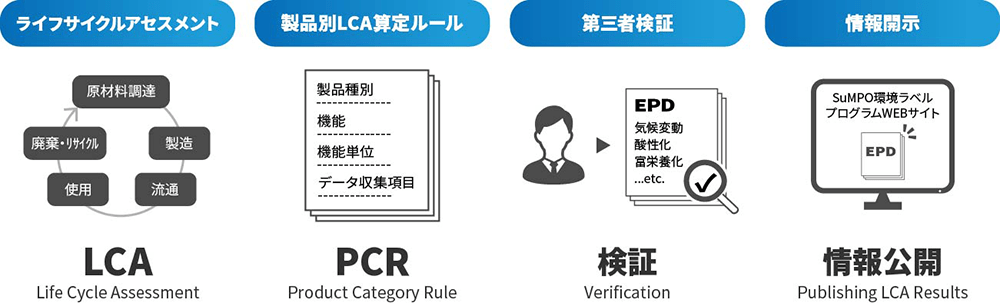

EPDには、透明性の高い製品やサービスの環境情報を開示するために、次の4つの特徴を有します。

特徴

- LCA手法

LCA手法により、製品の環境影響を科学的に定量評価します。 -

製品別LCA算定ルール(PCR)

透明性や公平性担保のため、製品毎の共通LCA算定ルールに基づいて、LCA算定・検証・情報開示を行います。

この製品毎の共通LCA算定ルールのことをPCR(Product Category Rule)と言います。 -

第三者検証

事業者が作成したEPDに対して、第三者のLCA専門家(検証員)が検証を行います。

この第三者検証が、EPDの信頼性を高める重要なプロセスとなります。 -

情報公開

LCA算定結果と関連する定性的な情報を公開し、適切な環境コミュニケーションを促します。

EPDとCFP(カーボンフットプリント)の違い

現在注目されている製品のCO2排出量である「CFP(カーボンフットプリント)」。このCFPとEPDは何が違うのでしょうか?

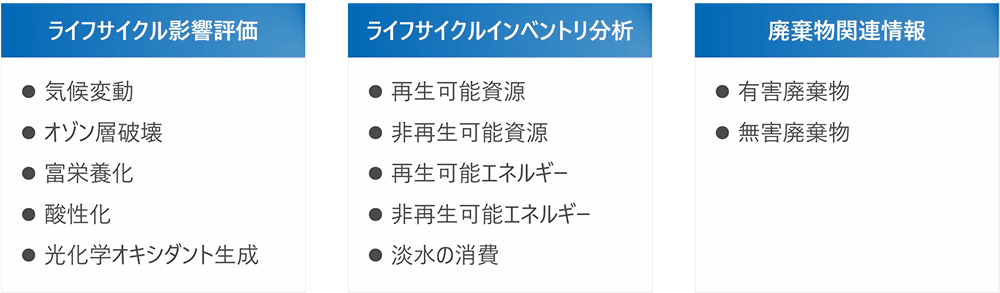

大きな違いとしては、対象とする環境領域が異なります。CFPは「気候変動」のみを対象とするのに対し、EPDは気候変動を含む複数の環境領域を対象とします。

(ISO 21930:2017(Sustainability in buildings and civil engineering works - Core rules for environmental product declarations of construction products and services:建物および土木工事における持続可能性 - 建設製品およびサービスの環境製品宣言のコアルール)準拠のEPDでは、追加で開示が必要な項目あり)

つまりEPDは、オゾン層破壊、富栄養化、酸性化等、多面的な影響の情報を提供できる事になります。

もし、EPDを取得した上で、気候変動のみに限定した情報を公開したい場合、SuMPO環境ラベルプログラムでは、EPDから気候変動のみの情報を切り出した「Climate宣言」を追加で取得する事も可能です。

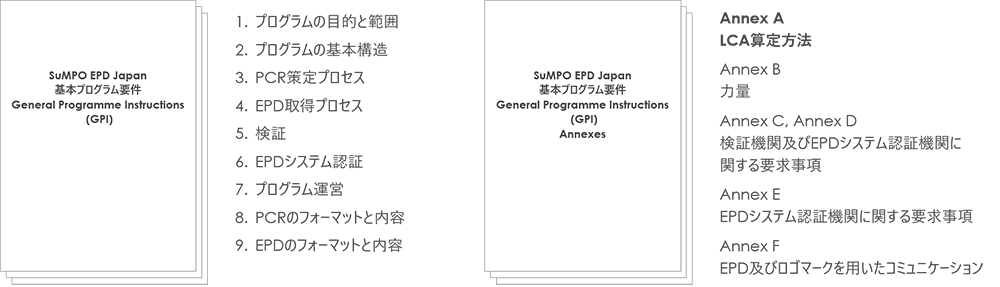

3 GPI(General Program Instructions:基本プログラム要件)

SuMPO EPDを取得する上で必ず確認いただきたいのが「GPI」です。GPIは、SuMPO環境ラベルプログラムの「基本プログラム要件」であり、プログラム全体のルールブックのようなものです。例えば「GPI Annex A」には、「LCA算定方法の要求事項」が記載されており、LCA算定の際には重要な指針となります。

なお、2024年にSuMPO環境ラベルプログラムのプログラム要件がGPIと名称変更されると共に内容の見直しが行われて一新されました。移行期間を経て、2025年10月1日からはGPIにプログラム要件が完全移行となります。

GPIの入手は、

本プログラムのWEBサイト上

(SuMPO EPDサイトに移動します)で可能です。

4 SuMPO EPD取得の流れ

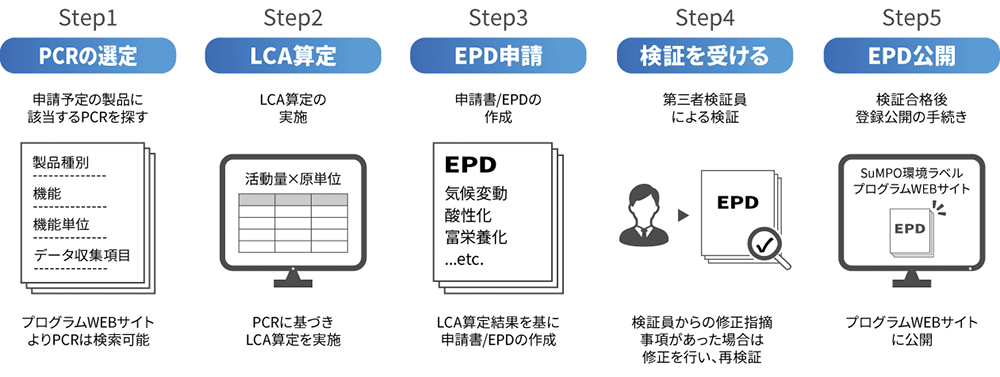

SuMPO EPD取得までの流れをまとめると次の通りです。

Step1:PCRの選定

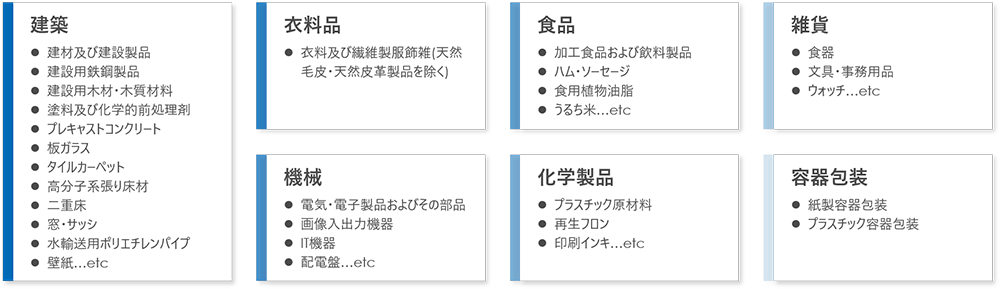

SuMPO EPD取得の第一歩は、申請予定の製品に該当するPCRを選定することです。2025年8月現在、一部を抜粋すると下記のようなPCRがあります。

PCRの検索は、

本プログラムのWEBサイト上

(SuMPO EPDサイトに移動します)で可能です。

PCR選定時の2つのポイントを下記に記載します。

- 申請予定の製品がPCRに該当するか判断する際は、PCRの名称だけではなく、必ずPCRの適用範囲を確認してください。

PCRの適用範囲外の場合は、検証申請で不適合となってしまいます。ご留意ください。 - PCRの中には、GPIではなく、旧プログラム規程に基づき作成されたものがあります。その場合「読み替え附属書」を併用する事で、GPIに対応した検証申請を行う事が可能です。読み替え附属書の入手は、

本プログラムのWEBサイト上

(SuMPO EPDサイトに移動します)で可能です。

選定したPCRがどちらのプログラム規程に基づき作成されたものか確認してください。

該当するPCRが存在しない場合

該当するPCRが存在しない場合は、PCRの新規策定が必要です。PCRは、ISO 14025 及び ISO/TS 14027(Environmental labels and declarations - Development of product category rules:環境ラベルおよび宣言 - PCR開発)に基づき策定されます。具体的には「PCRモデレーター」が中心となって多数の業界関係者により原案を作成し、第三者のLCA専門家による審査を経て策定されます。PCRモデレーターとは、座長のイメージです。PCRモデレーターを担うのは「SuMPO環境ラベルプログラム事務局が専任するLCA専門家」もしくは「事業者から立候補する方」となります。

PCR新規策定の流れをまとめると、下記の通りです。

- PCR策定提案

- 複数の利害関係者によるワーキンググループ編成

- ワーキンググループによるPCR原案作成

- プログラムWEBサイト上での意見公募

- LCA専門家による第三者レビュー(レビューパネル)

- PCR公開

当センターでは、PCRモデレーターの経験もあるエキスパートを擁しております。PCR新規策定についても、当センターでサポートさせていただくことが可能です。

PCR新規策定に関してお困りの際は、是非当センターまでお問い合わせください。

サステナビリティ経営推進部 サステナビリティ戦略推進室

TEL:

03-6736-5406

Step2、Step3:LCA算定およびEPD申請

PCRに基づいて、データ収集やLCA算定ならびにEPD作成を行います。特に最初の関門となるデータ収集では、「どんな情報を、どの粒度で集めればいいのだろう?」と手が止まってしまうお客様が非常に多くいらっしゃいます。 当センターは、お客様の製品や状況に合わせて必要なデータを具体的に整理し、丁寧にサポートさせていただきます。

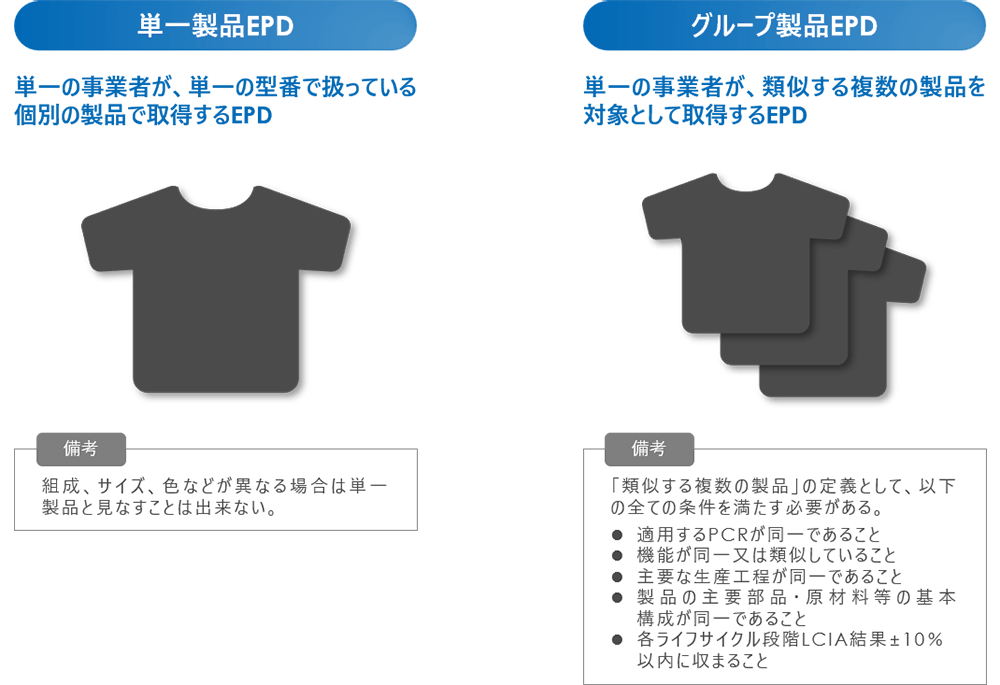

なお、EPDは単一製品ではなく、複数製品を対象とするグループ製品EPD(Group EPD)として登録公開する事も可能です。EPDの作成方法についても、適切にアドバイスさせていただきます。

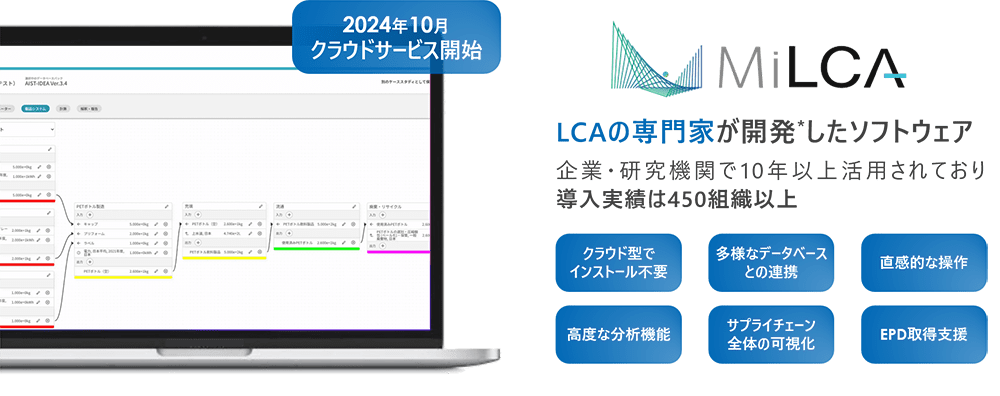

なお、SuMPO環境ラベルプログラムでは、2025年8月現在、デフォルトのLCA算定ツールとして 「MiLCA」 があります。当センターは、MiLCAの販売代理店でもありますので、MiLCAに関するご相談にも対応可能です。

Step4、Step5:第三者検証およびEPDの登録公開

LCA算定及びEPD作成が完了後、SuMPO環境ラベルプログラム事務局に申請を行い、第三者検証で合格となれば、本プログラムのWEBサイト上でEPDの登録公開となります。第三者検証の対応も、当センターがサポートさせていただきます。なお、登録公開されているEPDは全て閲覧可能となっており、どのような製品が登録公開されているかご興味のある方は、 本プログラムのWEBサイト (SuMPO EPDサイトに移動します)をご確認ください。

5 カケンテストセンターのSuMPO EPD取得支援

当センターがお客様のSuMPO EPD取得を全面的にサポートします。サービスの特徴は下記の通りです。

エキスパートによる手厚いサポート

SuMPO認定LCAエキスパート10名(2025年4月現在)を擁しており、お客様の状況に合わせて丁寧にサポートします。

検証員やPCRモデレーター経験者も在籍しており、あらゆるケースに対応可能です。

ワンストップ対応も可能

データ収集から、LCA算定、申請書類作成、第三者検証対応まで一貫して対応し、お客様の負担を軽減します。

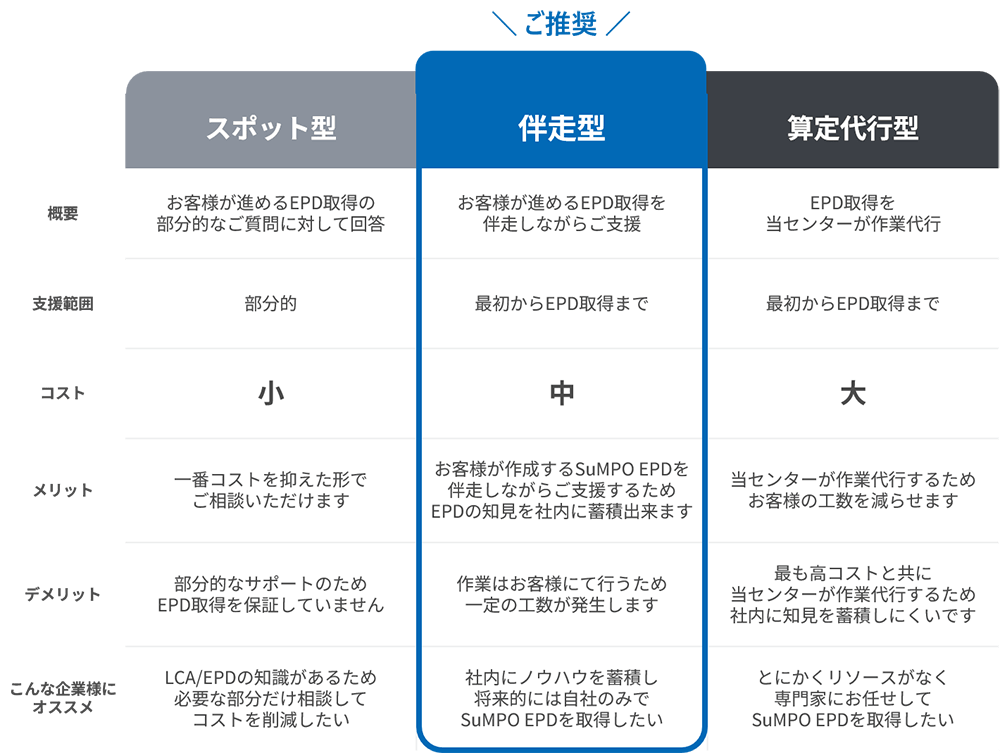

お客様のご状況で選べる3つのプラン

当センターでは、お客様のご状況に合わせて選択いただけるように、3つのご支援方式をご用意しております。

「どのプランが合うか分からない」「まずは話だけ聞いてみたい」といったご相談も大歓迎です。

SuMPO EPD取得に関するご相談は、是非当センターまでお問い合わせください。

サステナビリティ経営推進部 サステナビリティ戦略推進室

TEL:

03-6736-5406

6 よくある質問

| A: | 製品の複雑さやデータの準備状況により変動しますが、半年程度が目安となります。 |

| A: | EPDの有効期限は、検証合格日より原則5年間です。 ただし、検証有効期間中においても、LCA データ等に変更があり、規定以上の変化が生じた場合には、更新が必要になることがあります。 |

| A: | 貴社の状況やご希望の支援範囲に応じて個別にお見積りいたします。 まずは課題をお伺いする無料相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。 |

| A: | はい、当センターのご支援費用の他に、EPD検証料、プログラム加盟料、算定ツール料が別途必要となります。 ご相談いただければ、費用の全体像についてもご説明いたします。 |

| A: | PCRに記載されたデータ収集項目に準じて収集する必要があります。例えば、原材料の重量、エネルギー使用量(電気、ガス等)、輸送距離、廃棄物の量等です。当センターにご相談いただければ、お客様の製品や製造工程に応じて、具体的にサポートしますのでご安心ください。 |

| A: | まずはEPDを取得したい対象製品と、EPDを取得したい目的を明確にしていただけるとスムーズです。 具体的な資料やデータは、最初のご相談時点では不要です。まずは、お客様の現状やお困りごとをお聞かせください。 |

| A: | EPDはISO 14025という国際標準に基づいたものですので、海外でもご活用いただく事は可能です。 ただし、情報の受け手側が特定のEPDプログラムを指定している場合もございますので、事前にご確認いただく事をご推奨します。 |

| A: | 該当するPCRがない場合は、PCRの新規策定が必要です。 当センターでは、PCRモデレーター経験のあるエキスパートも擁しており、新規策定もサポート可能です 。 |

| A: | はい、類似する複数の製品を「グループ製品EPD」としてまとめて申請することも可能です。 当センターのご支援を活用いただければ、申請方法についてもご相談可能です。 |

| A: | 私たちの最大の強みは、SuMPO認定LCAエキスパートが10名以上在籍する組織力と、PCRモデレーターや検証員経験者による専門性です。また、LCA算定ツール「MiLCA」の販売代理店でもあり、ツールの導入からEPD取得まで一気通貫でサポートできる点も大きな特徴です。単なる算定代行に留まらず、お客様社内に知見を蓄積する【伴走型】プランもご好評いただいております。 |

| A: | 決してそのようなことはございません。無料相談では、お客様の状況やお困りごとをじっくりお伺いすることに重点を置いています。その上で、EPD取得が本当に貴社の課題解決に繋がるのかを一緒に考え、最適な進め方をご提案します。まずはお気軽にお問い合わせください。 |