- 一般財団法人カケンテストセンター

- 試験を探す

- 繊維製品の基本性能評価

- ストレッチ性/伸び率・伸長弾性率(JIS L 1096)

ストレッチ性/伸び率・伸長弾性率(JIS L 1096)

概要

織物衣料のストレッチ性とは、生地を伸ばすことができ(伸長性)、伸ばしても元のように戻る(回復性)機能性の一種です。JIS L 1096には伸長性の評価試験として「伸び率」があり、回復性の評価試験として「伸長弾性率」があります。「伸び率」は「伸長率」、「伸長弾性率」は「伸長回復率」とも呼ばれます。

目的

試験対象品

- ストレッチ織物

試験方法

伸び率のA法は「定速伸長法」とも呼ばれます。定速伸長形引張試験機を用いて伸び率を求めます。

- 試験片(約300mm×50mm)をたて及びよこ方向にそれぞれ3枚採取します(通常は伸長性のある方向のみ採取します)。

- 初荷重※を掛けた状態で試験片を引張試験機に装着します。この時、引張試験機のつかみ間隔は200mmです。

- 引張速度200mm/分で試験片を引っ張り、同時に荷重-伸び曲線を描きます。

- 荷重-伸び曲線より14.7N荷重時の伸び率を求めます。

Ep=(L1/L0)×100

Ep:伸び率(%)

L1:14.7N時の伸び(mm)

L0:200mm

|

| 荷重-伸び曲線 |

※初荷重:試験片幅50mmで1mの長さに相当する重さのことです。

試験結果例

| 試験項目 | 試験結果 | |

|---|---|---|

| 伸び率 | よこ | 15.5% |

| 試験方法: |

JIS L 1096 A法 引張速度:200mm/分 つかみ間隔:200mm 試験機:定速伸長形引張試験機 |

試験結果の見方

伸び率の数値が大きいほど、伸びる生地であるを意味します。試験方法

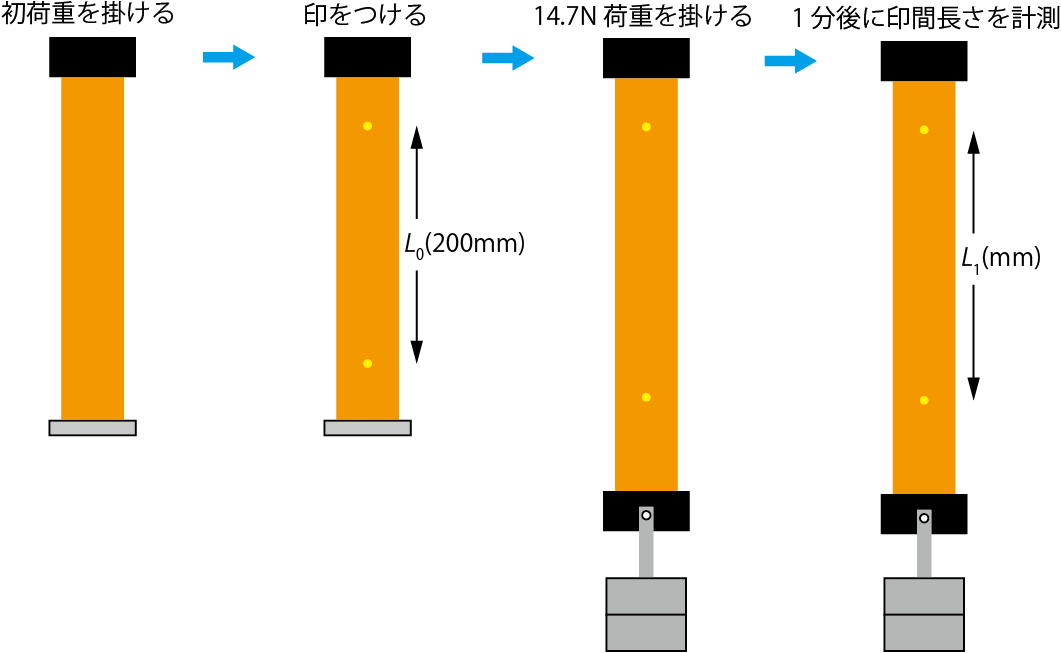

伸び率のB法は「定荷重法」とも呼ばれます。伸長回復率測定機を用いて伸び率を求めます。

- 試験片(約300mm×50mm)をたて及びよこ方向にそれぞれ3枚採取します(通常は伸長性のある方向のみ採取します)。

- 試験片を試験機に装着し、初荷重※を掛けます。

- 試験片に200mmの印を付け、14.7Nの荷重(1.5kgの重り)を掛けます。

- 荷重を掛けた1分後に印間の長さを計測します。

- 次式により伸び率を求めます。

Ep={(L1-L0)/L0}×100

Ep:伸び率(%)

L0:200mm

L1:荷重を加え1分後の印間の長さ(mm)

※初荷重:試験片幅50mmで1mの長さに相当する重さのことです。

試験結果例

| 試験項目 | 試験結果 | |

|---|---|---|

| 伸び率 | よこ | 15.8% |

| 試験方法: |

JIS L 1096 B法 印間:200mm |

試験結果の見方

伸び率の数値が大きいほど、伸びる生地であるを意味します。試験方法

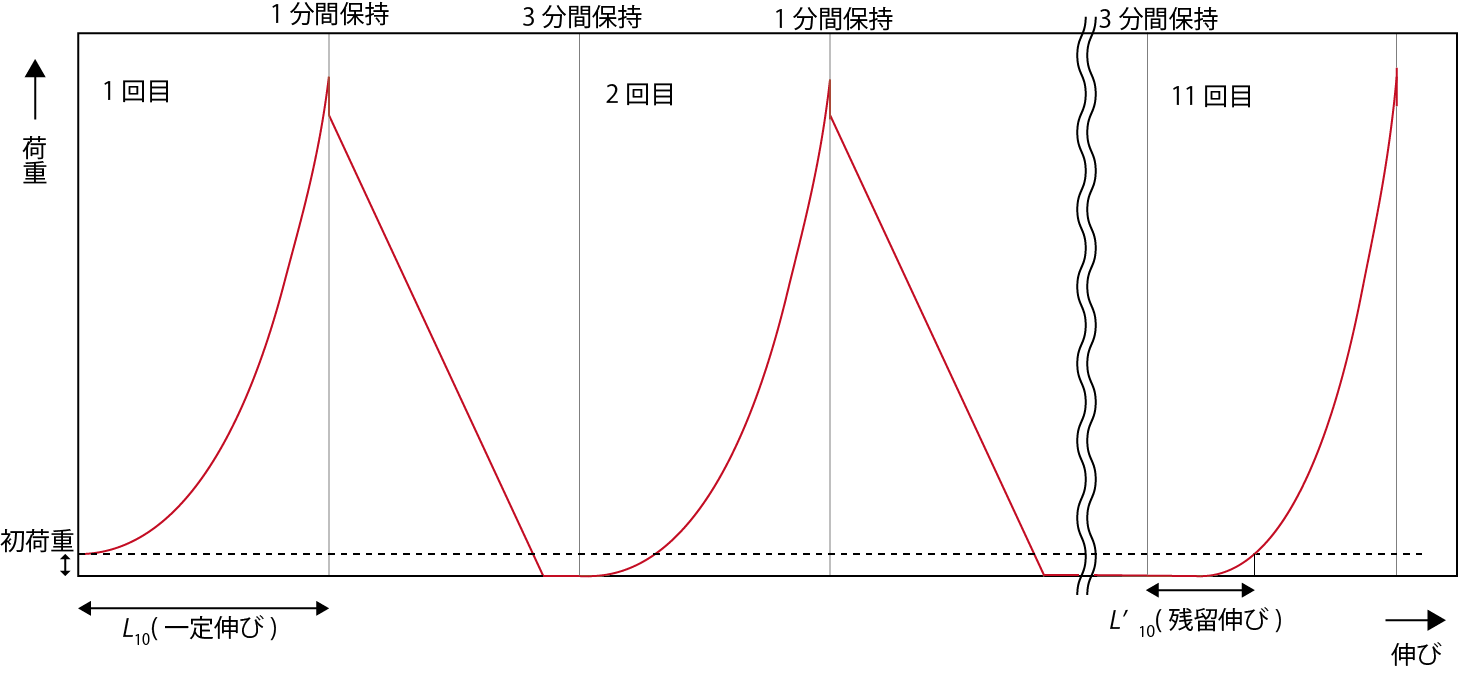

伸長弾性率のA法は「繰返し定速伸長法」とも呼ばれます。定速伸長形引張試験機を用いて10回伸長を繰返して弾性率(回復率)を求めます。

- 試験片(約300mm×50mm)をたて及びよこ方向にそれぞれ3枚採取します(通常は伸長性のある方向のみ採取します)。

- 初荷重※を掛けた状態で試験片を引張試験機に装着します。この時、引張試験機のつかみ間隔は200mmです。

- 引張速度200mm/分で伸び率A法で求めた伸びの80%まで試験片を引っ張り、同時に荷重-伸び曲線を描きます。

- 伸び率A法で求めた伸びの80%まで試験片を引っ張った直後に停止し、1分間そのまま保持します。

- 引張速度200mm/分で元の位置まで戻し、3分間保持します。

- これを10回繰返し、荷重-伸び曲線より11回目の残留伸び(元に戻しても回復しない長さ)を求めます。

- 次式により伸長弾性率(伸長回復率)および残留ひずみ率を求めます。

Er={(L10-L'10)/L10}×100

Rs=(L'10/L0)×100

Er:伸長弾性率(伸長回復率)(%)

Rs:残留ひずみ率(%)

L10:伸び率A法の80%の伸び(mm)

L'10:10回繰り返した後(11回目)の残留伸び(mm)

L0:200mm

|

| 荷重-伸び曲線 |

※初荷重:試験片幅50mmで1mの長さに相当する重さのことです。

試験結果例

| 試験項目 | 試験結果 | |

|---|---|---|

|

伸長弾性率 (伸長回復率) |

よこ | 90.3% |

| 残留ひずみ率 | よこ | 1.2% |

| 試験方法: |

JIS L 1096 A法 引張速度:200mm/分 つかみ間隔:200mm 繰返し回数:10回 試験機:定速伸長形引張試験機 |

試験結果の見方

試験方法

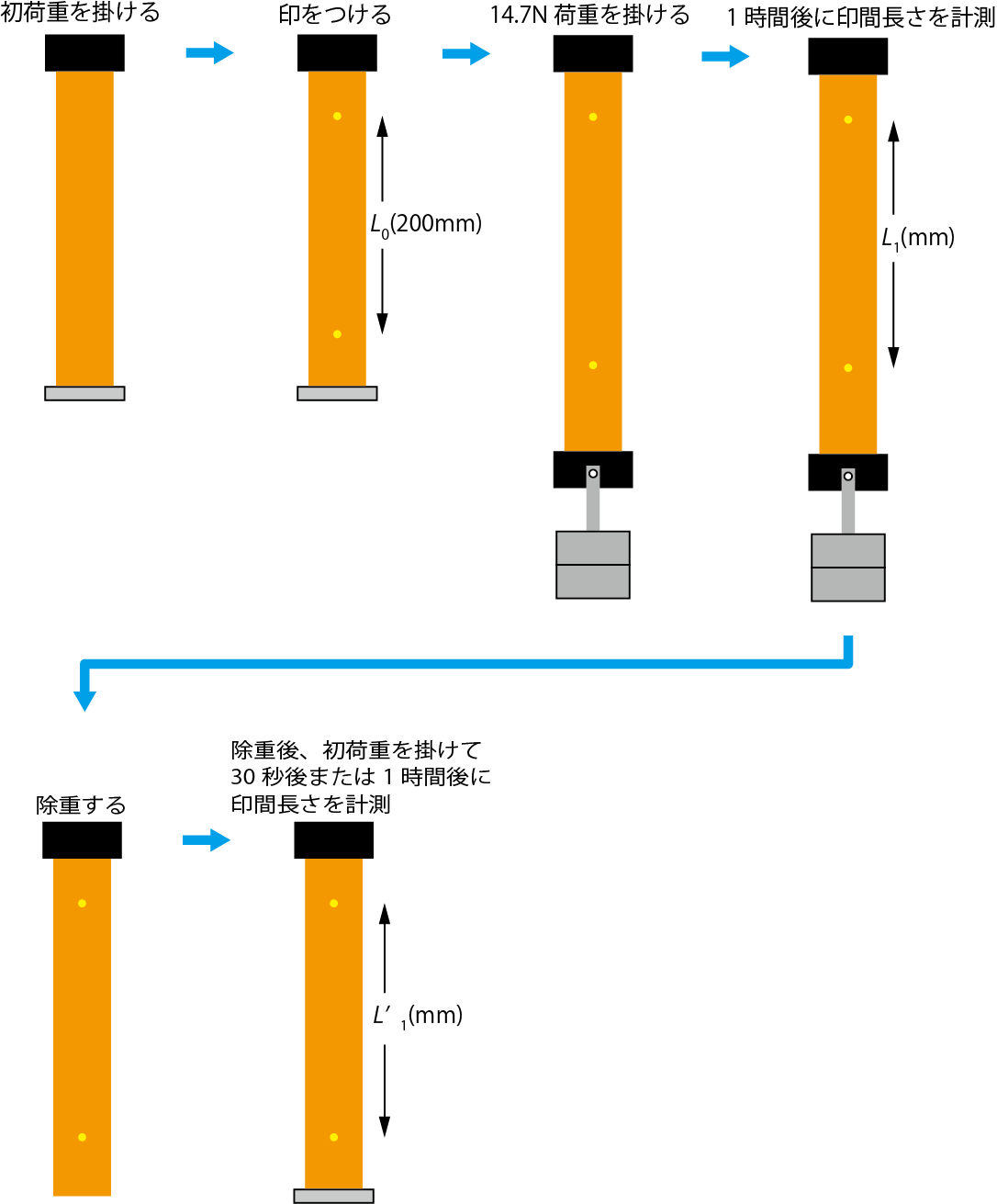

伸長弾性率(伸長回復率)のB-1法は「定荷重法」とも呼ばれます。伸長回復率試験機を用いて回復率を求めます。

- 試験片(約300mm×50mm)をたて及びよこ方向にそれぞれ3枚採取します(通常は伸長性のある方向のみ採取します)。

- 試験片を試験機に装着し、初荷重※を掛けます。

- 試験片に200mmの印を付け、14.7Nの荷重(1.5kgの重り)を掛けます。

- 荷重を掛けた1時間後に印間の長さを計測します。

- 除重後、30秒後または1時間後に初荷重を加えて印間の長さを計測します。

- 次式により伸長弾性率(伸長回復率)および残留ひずみ率を求めます。

Er={(L1-L'1)/(L1-L0)}×100

Rs={(L'1-L0)/L0}×100

Er:伸長弾性率(伸長回復率)(%)

Rs:残留ひずみ率(%)

L0:200mm

L1:14.7Nの荷重を1時間加えた後の印間の長さ

L'1:除重後の30秒後または1時間後に初荷重を加えたときの印間の長さ(mm)

※初荷重:試験片幅50mmで1mの長さに相当する重さのことです。

試験結果例

| 試験項目 | 試験結果 | ||

|---|---|---|---|

|

伸長弾性率 (伸長回復率) |

1時間後 | よこ | 88.3% |

| 残留ひずみ率 | 1時間後 | よこ | 1.9% |

| 試験方法: |

JIS L 1096 B-1法 印間:200mm |

試験結果の見方

伸長弾性率(伸長回復率)の数値が大きいほど、回復性がある生地を意味します。補足

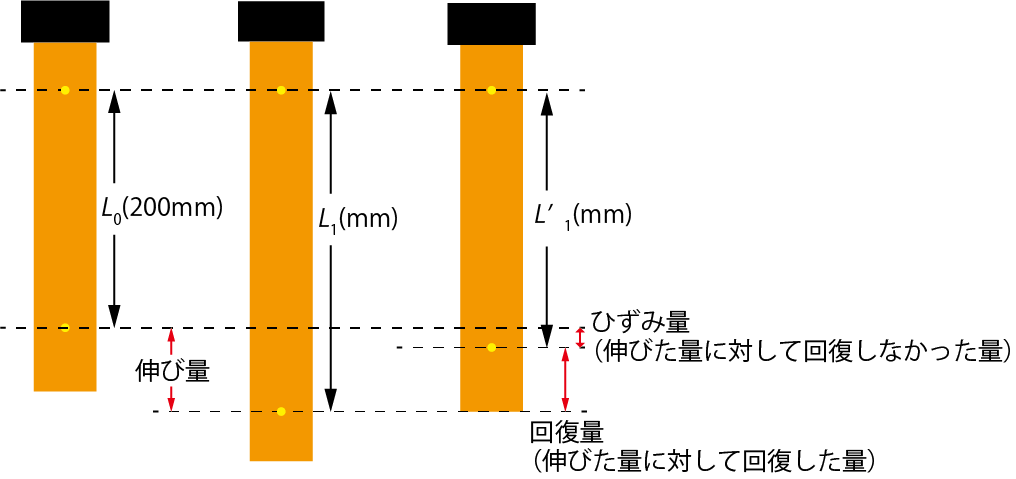

伸長弾性率B-1法とは、一定の荷重を掛けて伸びた長さに対して、元に戻った長さを百分率で表したものです。また、元に戻らず残ってしまうひずみ(回復しなかった長さ)が残留ひずみとなります。

試験のイメージ図は次の通りです。